Dormagen – Malerviertel III

Das Ziel des Wettbewerbs war die Entwicklung einer neuen Stadtteilerweiterungsfläche unter Berücksichtigung des angrenzenden Landschafts- und Erholungsraums. Angestrebt wurde die Entwicklung der Fläche hin zu einem zukunftsfähigen Wohnquartier, welches den hohen Anforderungen an Wohnqualität und Wohnumfeld gerecht wird. Durch eine Durchmischung unterschiedlicher Gebäudetypologien sollten individuelle Qualitäten geschaffen werden, die den Bedürfnissen der zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohner gerecht werden. Neben den individuellen Wohnbedürfnissen sollte auch das soziale Miteinander im Quartier gestärkt werden. Dafür waren nicht nur im privaten, sondern auch im öffentlichen Raum qualitative und attraktive Aufenthaltsmöglichkeiten mitzudenken, die Begegnungen innerhalb der Quartiersgemeinschaft ermöglichen und fördern.

Auf der Entwicklungsfläche soll zukünftig ein neues zusammenhängendes Quartier entstehen, welches sich gleichzeitig städtebaulich und freiraumplanerisch in die umgebenden Strukturen einbindet und öffnet. Gefordert wurde die Entwicklung eines städtisch geprägten Wohngebiets und die Entwicklung einer qualitativen Quartiersstruktur im Bereich Städtebau und Freiraum. Gesucht wurde daher ein Konzept, das innerhalb der umgebenden Struktur möglichst selbstverständlich verschiedene Wohntypologien ermöglichen und vereinen kann.

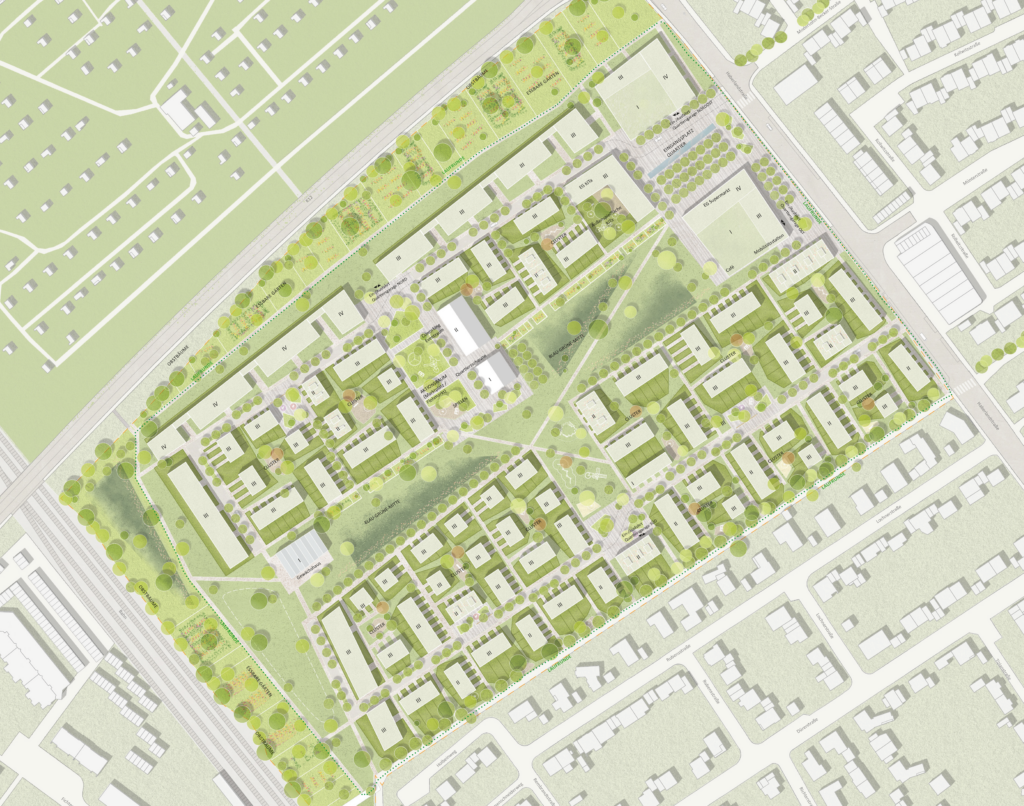

1. Preis - rheinflügel severin, Düsseldorf mit Studio Vulkan Landschaftsarchitektur, München

Der Entwurf sieht eine kompakte wie integrative bauliche Struktur vor, welche das Malerviertel selbstverständlich ergänzt und den Nordrand Dormagens baulich vervollständigt. Ein System grüner Korridore tritt als signifikantes Gliederungeselement in Erscheinung. Die Korridore teilen das neue Quartier in überschaubare Einheiten und sorgen zugleich für eine optimale Vernetzung mit der Umgebung. Im Süden schließen die Korridore an den bahnbegleitenden Grünstreifen und die Rembrandtstraße an, wodurch attraktive Wegeverbindungen für Fußgänger und Radfahrer zum Bahnhof Dormagen hergestellt werden. Folgt man den Wegen vom Bahnhof kommend, mündet der zentrale Korridor in einen Quartiersplatz mit Anschluss an die Haberlandstraße. Mit seinem Einzelhandels- und Gastronomiebesatz, der Anbindung an den großzügigen Grünraum und der zentralen Lage stellt der Platz eine neue Mitte für das gesamte Malerviertel dar.

Die bauliche Struktur setzt sich primär aus einem Verbund von Wohnhöfen zusammen, um den Aspekt des gemeinschaftlichen Wohnens zu fördern. Die Mischung der verschiedenen Wohntypologien, Eigentumsformen und Finanzierungsmodelle erfolgt innerhalb der Höfe, womit eine soziale Segregation vermieden werden kann. Durch die Erschließung von der Innenseite formulieren sich auf selbstverständliche Weise Nachbarschaften. Die Häuser an der Straße erhalten nach Möglichkeit zwei Eingänge, bzw. verfügen über einen Gartenzugang vom Hof. Durch die verschiedenen Ausrichtungen, Typologien und Zuschnitte erhält jeder Hof einen individuellen Charakter.

Die typologische Diversität erzeugt hinsichtlich der Geschossigkeit ein Spektrum von II – V, wobei sich die 4- bis 5-geschossige Bebauung auf den Platzbereich beschränkt. Der Platz versteht sich somit als Knotenpunkt der Verdichtung an der Schnittstelle zwischen Haberlandstraße und den Grünkorridoren. Um den urbanen Charakter zu unterstützen sind die Erdgeschosszonen durch gewerbliche oder gemeinwohlorientierte Nutzungen aktiviert. Das neue Quartier zeichnet sich insgesamt durch eine wohldosierte Urbanität aus, welche die Komponenten Landschaftsbezug, Gemeinschaft, typologische Vielfalt, Adressbildung und Vernetzung miteinander verknüpft und hieraus eine unverwechselbare Identität entwickelt.

Lageplan, rheinflügel severin, Düsseldorf mit Studio Vulkan Landschaftsarchitektur, München

Perspektive, rheinflügel severin, Düsseldorf mit Studio Vulkan Landschaftsarchitektur, München

Vogelperspektive, rheinflügel severin, Düsseldorf mit Studio Vulkan Landschaftsarchitektur, München

2. Preis - Molestina Architekten + Stadtplaner, Köln mit studio grüngrau Landschaftsarchitektur, Düsseldorf

Das Malerviertel III ist ein KLIMA+Quartier; eine neue Form von (gemischtem) Wohnen „im Grünen“. Es geht um eine zukunftsweisende Mischquartiersform, die auf dem sehr beliebten, robusten Bautypus der EFH in offener Bebauung basiert. Das Konzept wirkt den potenziellen Umwelt- und ökologischen Nachteilen von geringer Dichte durch Innovation und Diversität entgegen.

Die Strategie zur Errichtung dieses Quartiers setzt auf 5 verschiedene Bausteine:

- Soziale Diversität durch Nutzungs- und Bauvielfalt.

- Wohnen heißt auch Arbeiten: Angebot von individuellen und kollektiven Arbeitsflächen im Quartier.

- Autoarmes Quartier mit digital gemanagtem Quartiersmobilitätszentrum und drei Quartiersgaragen.

- Die BlauGrüne Mitte als integriertes Freiraumthema: mit integriertem Retentionsraum, Anbauflächen und Mietergärten

- Autarke Energieversorgung: Ziel ist es, 60% der Dächer mit PV mit digitalen Quartierssteuerung, zu versehen

Zentrales Element des Malerviertels III ist die grüne Quartiersmitte. Hier wird sich getroffen, kommuniziert, gespielt und Gemüse angebaut. Um diesen grünen Freiraum gruppieren sich die einzelnen Hausgruppen. Das integrierte Freiraum-Thema liefert die Antwort zu allen anderen Anforderungen an den Freiraum.

Für die Starkregenereignisse ist ein Regenwassermanagementsystem vorgesehen. Offene großzügig dimensionierte Rasenmulden nehmen das gesamte Niederschlagswasser der Siedlung auf. Durch die zentrale Lage der einzelnen Mulden können alle Dach- und befestigten Flächen angeschlossen werden. Entsprechend dem topographischen Verlauf sind die Mulden von Osten nach Westen miteinander verbunden. Die westlichste Mulde bildet dabei den Tiefpunkt. Sitzterrassen an den jeweiligen Enden schaffen zudem den Übergang zu den angrenzenden Platzflächen.

Über autofreie und kurze Wege werden die Wohnquartiere angebunden. Großzügige Wegeachsen verbinden den Freiraum miteinander. Entlang der Nordseite bieten Kleingärten zusätzliche Anbauflächen für Bewohner*innen aus den Obergeschossen. Mittelpunkt ist der große Spiel- und Aufenthaltsbereich in der Mitte.

Im Westen und im Norden des Malerviertels sorgt ein neuer Freiraum für die notwendige räumliche Distanz zu den Lärmquellen. Hier werden weitere Gartenräume zum Erobern angeboten. Die „essbare Stadt“ wird hier zur Realität. Seltene Obstbaumsorten rhythmisieren den Raum und bieten den Insekten Vielfalt im sonst für sie eintönigen ländlichen Raum.

Lageplan, Molestina Architekten + Stadtplaner, Köln mit studio grüngrau Landschaftsarchitektur, Düsseldorf

Perspektive, Molestina Architekten + Stadtplaner, Köln mit studio grüngrau Landschaftsarchitektur, Düsseldorf

Vogelperspektive, Molestina Architekten + Stadtplaner, Köln mit studio grüngrau Landschaftsarchitektur, Düsseldorf

Anerkennung - Thomas Schüler Architekten Stadtplaner, Düsseldorf mit faktorgruen, Freiburg

Das Konzept entwickelt sich aus den angrenzenden Stadtgebieten heraus und komplettiert die beiden Teilgebiete des Malerviertels zu einem zusammenhängenden Stadtteil. Die bisherige freiräumliche Lücke wird geschlossen und zu einem vernetzenden Stadtquartier entwickelt, welches sowohl die Wegeachse vom Teilquartier Horrem zum östlichen Grünzug, als auch die Wegeverbindung aus dem Stadtzentrum in die nördlichen Grünräume stärkt.

Die freiräumlichen Verknüpfungen erfolgen über den ankommenden Grünsaum entlang der Bahntrasse, der als markanter Grünraum durch das Quartier hindurch geführt wird. Das zentrale freiräumliche Element bildet hierbei der Grüne Anger der mittig im neuen Wohngebiet liegt und hier eine zentrale Adresse für die angrenzende Wohnbebauung ausbildet. Die Nachbarschaften orientieren sich über kleine Plätze zur Grünen Mitte hin und fördern durch ihre Spiel- und Kommunikationsflächen die Gemeinsamkeit.

Das modulare Konzept mit seinen offenen Hofstrukturen bildet eigenständige Baufelder aus, die das Gesamtgebiet gliedern um es abschnittsweise zu entwickeln. Die einzelnen Quartiere wirken wie kleine dorfähnliche Einheiten, mit einem zentralen Nachbarschaftsplatz mit Spiel- und Kommunikationsflächen.

Die Hausgruppen mit ihrer unterschiedlichen Dichte und Gebäudetypologie bilden kleine Nachbarschaften mit einer Vielzahl unterschiedlicher experimenteller Bautypologien für Stadthäuser, Geschoßwohnungsbau und Baugruppen mit dem Schwerpunkt familiengerechte und gemeinschaftliche Wohnformen.

Sie können flexibel mit unterschiedlichen Typologien bebaut werden, wobei die Wohnhöfe am Anger für Baugruppenmodelle und Gemeinschaftswohnen vorgesehen sind. Diese beleben durch ihre Impulse die öffentlichen Räume und schaffen hier Kommunikation. In den Erdgeschosszonen zu den Nachbarschaftsplätzen und zum Anger hin können sich kleinere gewerbliche Einheiten befinden, Kombinationen aus Wohnen und Arbeiten und Gemeinschaftsräume der Hausgemeinschaften.

Dieser klare und robuste Rahmen schafft die Voraussetzung für eine kleinteilige bauliche Entwicklung mit einem Höchstmaß an individueller Freiheit. Durch wenige typologische Vorgaben wird die Grundstruktur für ein neues Stadtquartier geschaffen werden – stadträumlich integriert und flexibel für neue Konzepte.

Lageplan, Thomas Schüler Architekten Stadtplaner, Düsseldorf mit faktorgruen, Freiburg

Perspektive, Thomas Schüler Architekten Stadtplaner, Düsseldorf mit faktorgruen, Freiburg

Vogelperspektive, Thomas Schüler Architekten Stadtplaner, Düsseldorf mit faktorgruen, Freiburg

Anerkennung - Querfeldeins, Dresden

Das Plangebiet Malerviertel III befindet sich im Norden der Stadt Dormagen und stellt eine lückenschließende Fläche am Schnittpunkt von Stadt und Landschaft dar. Das Entwurfskonzept nutzt diese besondere Lage sowie die vorhandene Topografie zur Entwicklung eines Quartiers, das das qualitative Wohnen in engem Kontakt mit der Natur in den Vordergrund stellt. Das Stadtfeld gliedert sich in fünf Teilquartiere, welche wie vernetzte Inseln von einem übergeordneten Grünsystem gerahmt werden.

Die Teilquartiere bieten vielschichtige und interessante Hierarchien von öffentlichen, halböffentlichen und privaten Stadträumen. Sie bilden nach Norden und Westen einen starken Rand und präsentieren sich in der inneren Organisation offen und flexibel. Darüber hinaus ergibt sich im Osten ein gemeinbedarfliches Funktionsband, an welchem ein Nahversorger, die Kindertagesstätte, ÖPNV Anbindung und der vernetzende Quartiersplatz angeordnet sind.

Das dominante Freiraumelement in der Mitte des Areals gliedert dieses klar und ablesbar. Neben seiner Funktion als zentrale Erholungs- und Freizeitfläche für alle Teilbereiche bildet es eine grüne Verbindung vom Stadtpark zur Haberlandstraße.

Durch gezielt gesetzte Fugen zwischen den Baufeldern werden Verbindungen über das Quartier hinaus geschaffen und betont, wie zum Beispiel die einladende, fußläufige Verbindung zum Bahnhof von Dormagen. Diese Quartiersschnittstelle bindet zudem die neue Brückenverbindung nach Horrem und den landschaftlich gestalteten Weg Richtung Haberlandstraße ein. Die Fugen sind Teil des umfassenden Grünsystems, welches sich die topografischen Gegebenheiten des Areals zur Anwendung eines quartiersübergreifenden Entwässerungs- und Nachhaltigkeitskonzepts im Sinne des Schwammstadt-Prinzips zu Nutze macht. So sind die Freiräume zwischen den Baufeldern zu vielfältig nutzbaren Quartiers-Auen ausgestaltet, die Niederschlagswasser sammeln, leiten und so zur nachhaltigen Temperaturregulierung und Behaglichkeit im Quartier beitragen.

Im Westen entsteht ein natürlicher Landschaftsraum, welcher die Wasser der Quartiere oberirdisch zusammenzieht und zur Versickerung und Verdunstung zurückhält. Gleichzeitig fungiert er als öffentlich nutzbarer Raum, Lern- und Erlebnisort sowie als Rückzugsmöglichkeit für Flora und Fauna. Dieser landschaftliche Bereich bietet durch seine gute fußläufige Anbindung an Horrem und die weitere Umgebung Dormagens zudem ein großes Freiraumpotential im übergeordneten, städtischen Kontext. Die neue Bebauung definiert klare und spannende Stadträume, die von den divers und zukunftsorientiert entwickelten Außenräumen profitieren und ein lebenswertes Quartier schaffen. Durch die klare Unterteilung der Bebauungsstruktur können einzelne Teilbereiche des neuen Stadtfeldes flexibel und zeitlich unabhängig voneinander entwickelt und realisiert werden.